「リアリティのダンス」:少年時代の辛い思い出と父母の記憶を、夢を模すかのように再構成、抑圧された心を救済する自伝的ファンタジー

「リアリティのダンス」(原題:La danza de la realidad、英題:The Dance of Reality)は、2013年公開のチリ・フランス合作の自伝的ファンタジー&ドラマ映画です。詩人やパフォーマー、舞台演出家、コミック作家、タロットカード研究者といった多彩な顔を持ち、禅や瞑想、心理療法にも造詣が深いアレハンドロ・ホドロフスキー監督の同名の自伝を原作に、自身による監督・脚本、長男のブロンティス・ホドロフスキーら出演で、ウクライナからチリの田舎町トコピージャに移り住んだある家族をシュールな演出を交えて描いています。

「リアリティのダンス」のDVD(Amazon)

目次

スタッフ・キャスト

監督:アレハンドロ・ホドロフスキー

脚本:アレハンドロ・ホドロフスキー

原作:アレハンドロ・ホドロフスキー著「リアリティのダンス」

出演:ブロンティス・ホドロフスキー(ハイメ、アレハンドロの父)

パメラ・フローレス(サラ、アレハンドロの母)

イェレミアス・ハースコヴィッツ(若きアレハンドロ)

アレハンドロ・ホドロフスキー(本人)

バスティアン・ボーデンホーファー(カルロス・イバニェス大統領)

アンドレス・コックス(ドン・アキレス、イバニェス大統領の馬丁)

アダン・ホドロフスキー(アナーキスト)

クリストバル・ホドロフスキー(行者)

ほか

あらすじ

ウクライナからチリの田舎町トコピージャに移住してきたホドロフスキー一家の息子、若きアレハンドロ(イェレミアス・ハースコヴィッツ)は、ユダヤの血を引いていることで同級生にからかわれます。オペラを歌うように話す母のサラ(パメラ・フローレス)は、アレハンドロを自らの父と信じ、金髪のかつらを着けさせています。サーカス芸人だった父のハイメ(ブロンティス・ホドロフスキー)は威圧的、アレハンドロを散髪屋に連れて行き、金髪のかつらを外させます。さらにアレハンドロを何度も殴りつけ、歯科で麻酔なしで歯を治療させることによって彼を「真の男」にしようとします。

共産党員であるハイメは、カルロス・イバニェス大統領(バスティアン・ボーデンホーファー)の暗殺を仲間たちと計画、単身、家族と離れ大統領に近づきます。しかし、犬の仮装大会で大統領の命を救い、大統領の馬丁となったハイメは、大統領の愛馬の死をきっかけに、記憶を喪失、チリ各地を放浪します・・・。

レビュー・解説

アレハンドロ・ホドロフスキー監督自身の辛い少年時代の思い出と父母の記憶を、シュールな夢を模すかのよう再構成、抑圧された心の救済を示唆する自伝的ファンタジーです。

冒頭、サーカス小屋で道化がお金をばらまくパフォーマンスに続いて、

- 血に染まる大恐慌のニュース

- 傘をさし、荒涼とした山を下る黒服の集団

- セットのようなホドロフスキーの家

- 息子を父と呼び、オペラを歌うように話す母

- 海から打ち上げられたイワシを奪い合うカモメと貧しい人々

- イバニェス大統領のニュースに毒づきながらラジオに小便をかける父

- 街にたむろする手足を失った人々

- ・・・

と、まるで夢の中に出てきそうなシュールなシーンが次々と現れます。

舞台となったトコピージャの街をグーグルマップで見て驚いたのですが、まさに映画のまま、荒涼とした山肌が海岸線に迫るチリの港町です。さらに、ホドロフスキー監督のインタビュー記事を読むと、一見、シュールな本作は、

- ホドロフスキー監督が生まれたのは大恐慌の年(1929年)

- 大恐慌の影響でチリの労働者の70%が失業した

- 彼らは一攫千金を夢見てチュキカマタの銅山に向かった

- 山を降り、銅の輸出港であるトコピージャに流れる人もいた(黒服の集団)

- 撮影が行われたのは、実際に監督が育った通り(消失した実家を再現)

- 銅山のダイナマイトで手足を失い、トコピージャで暮らす人たちがいた

- ユダヤ系のロシア移民のホドロフスキーは虐められ、自殺しようとした

- 父はスターリンを尊敬する共産党員で、イバニェス大統領を憎んでいた

- 母はオペラ歌手になりたかったが、夢叶わず店員をやっていた

といった事実に即していることがわかります。

トコピージャの街やホドロフスキー監督の少年時代は劇的で、そのままリアルなドキュメンタリーとしても成り立ちそうですが、彼の基本的なスタイルであるシュールな表現が後半に生きてきます。ドイツの精神分析学者、フロイトによれば、

- 夢の素材は無意識に選択された記憶の断片で、一見、混沌とした夢の内容も実は無意識に統合されており、様々な出来事が一つの物語として連結している

- そこには「無意識」による様々な狙いがあり、一般的には夢は潜在的な願望を充足させる、つまり夢は無意識による自己表現である

そうですが、ホドロフスキー監督はシュールなテイストを持つ本作の後半であたかも夢のように願望を充足させています。

父は実際にイバニェス大統領を殺しに行ったわけではない。本にも書いたが、彼はそうしたかった。私はそれを実現できるよう、映画にした。母はオペラを歌うことはなかった。でも彼女はそうしたかった。私が映画で彼女にオペラを歌わせるのは、彼女がそうしたかったからだ。

母は屈辱的な女性だった。私は彼女を屈辱から連れ出し、家族の守り神にし、歌わせた。父はスターリン信奉者だった。映画のように、彼はスターリンのような格好をしていた。私にスターリンのような格好をさせることもあった。映画では、彼を人間的に描いている。彼は、自分の失敗を認識する。彼はイバニェス大統領を憎んでいたが、称賛もしていた。何故なら、父はスターリンになりたかったし、イバニェス大統領はスターリンに似ていた。それはとても人間的なことに思える。映画の中で母は「私はあるがままの貴方を愛する。あなたがいつかしたスタリーンになるからではない。」と言い父は理解するが、実際の父は変わることはなかった。

父は私を見ることが無かった。私が絵を描いても、彼の目には入らなかった。私は父を賞賛していたし、彼に愛されたかった。父が死んだ時、私は泣かなかったが、それから3日後、私の猫が死んで私は大泣きした。母は私に触れようともしなかった。両親は神聖と言うが、恐ろしい化物のような両親もいる。それは「サンタ・サングレ/聖なる血 」(1989年) で描いた通りだ。私はレイプされた惨めな移民の狂った家族の出身だ。私の母の母はコサックにレイプされ、私は大恐慌の年に生まれたんだ。

私は映画で父を人間的に描いたが、実際は死ぬまで恐ろしい人間だった。私は23歳の時、故郷を捨てた。ポケットに100ドル入れてパリに行った。父も母も化物だ。私は彼らを消し去った。でも、後にそれは出来ないことを知った。両親を消し去ることなんかできない。自分の中の両親に言い聞かせなければならないんだ。両親はいつだった心の中にいる。(アレハンドロ・ホドロフスキー監督)

願いは叶えるもので、叶わなけらば負け、我々はそんなストレスの中で生きています。しかし現実は厳しく、願いは簡単には叶いません。願いそのものを無かったことにしてしまうことさえあります。そんな厳しい現実の中で危機に瀕した時、人は夢で無意識のうちに潜在的願望を叶え、精神のバランスをとるのかもしれません。ホドロフスキー監督は厳しい現実の記憶をあたかも夢の様にシュールに描く一方で、映画作家として意識的に記憶を再構成、夢の様に願望を叶えてみせます。これが意味するものは、願いの代償的実現と言うよりは、もう少し深い。我々は、願いとは無関係に生起する厳しい現実を認識しつつ、なんとか願いを叶えようとします。それは時に煩悩を生み、時に争いを生みます。しかし、本作のように厳しい現実をシュールに突き放して昇華し、記憶を再構成することにより、不毛の現実から精神を解放することもできます。まさに現実も踊る、タイトルの「リアリティのダンス」はそんなポジティブな世界観を象徴しています。

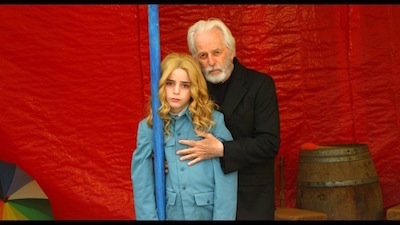

ブロンティス・ホドロフスキー(中央、ハイメ、アレハンドロの父)

ブロンティス・ホドロフスキー(1962年〜)は、アレハンドロ・ホドロフスキーの5人の息子の長男。「エル・トポ」(1969年)にも息子役で出演している。

パメラ・フローレス(サラ、アレハンドロの母)

パメラ・フローレスはチリのオペラ歌手、女優。本作のサラのセリフは全てオペラ調で歌われているが、これは彼女が即興で節をつけたもの。なお、サラは息子を父と呼ぶが、これはホドロフスキー監督が息子に父親を演じさせていることを自嘲的に風刺している。

イェレミアス・ハースコヴィッツ(若きアレハンドロ)

ブエノスアイレス生まれ。オーストラリアで過ごした後、チリのサンティアゴに移住。本作が映画初出演。

アレハンドロ・ホドロフスキー(右、本人)

アレハンドロ・ホドロフスキー(1929年〜) は、チリ出身の映画監督、漫画家、セラピスト、タロット研究家。チリのトコピジャでロシア系ユダヤ人の子として生まれる。12歳の時にサンティアゴへ移住、大学で心理学と哲学を学ぶが、「天井桟敷の人々」(1945年)に感銘を受けパントマイムにのめり込み、単身パリに渡り放浪生活を送る。その後、マルセル・マルソーとメキシコへ渡り、100本以上の芝居を演出する。1957年に映画監督デビュー、1970年に代表作となった「エル・トポ」を発表、ジョン・レノンやアンディ・ウォーホル、ミック・ジャガーなどに絶賛されるカルト映画となった。「ホーリー・マウンテン」(1973年)もロングランを記録、1975年にはSF大作「デューン」の製作に着手するが、企画は中止される。商業映画を意識した「サンタ・サングレ/聖なる血」(1989年)を最後に、映画製作から遠ざかる。1995年に事故で三男を失い、精神的なショックを受ける。その後、焼失した実家を再建する為にかつて捨てた故郷を訪れ、全く変っていないことに心を動かされる。復元された実家を訪れた、家族の歴史に触れる息子たちにホドロフスキーは涙する。故郷を捨て、三男を失い家族の危機に直面したホドロフスキーは、家族の歴史に向き合い、23年ぶりに本作を制作する。本作は彼と家族の救済であり、息子たちが出演はその為とも言える。また、同年にはフランク・パヴィッチによるドキュメンタリー「ホドロフスキーのDUNE」も製作されている。

1979年、南アメリカ生まれ。ホドロフスキーの末の息子。ミュージシャンとして活動しており、本作の音楽も担当。

クリストバル・ホドロフスキー(左、行者)

1965年、メキシコ生まれ。アレハンドロ・ホドロフスキーの息子で、「サンタ・サングレ/聖なる血」(1989年)に主人公として出演している。

サウンドトラック

「リアリティのダンス」オリジナル・サウンドトラックCD(Amazon)

| 1. Ice-Cream 2. The Clowns 3. Teosofo 4. Ibanez Orgasm 5. Carlito’s Death 6. The Wave 7. Shoes Dance 8. God Doesn’t Exist |

9. Los Mineros 10. Bucefalo 11. Jaime and Bucefalo 12. Bucefalo Dies 13. Bodisua 14. Jose 15. Aquilles 16. The Midget |

撮影地(グーグルマップ)

- サーカス小屋のある場所

- ホドロフスキーの家

実際に両親が店を構えていた通りで撮影を行っている。店は火事で消失していたが、映画のために再建された。それ以外は、ほとんど当時のままだたという。 - 魚が打ち上げられた浜

- 身体障害者の一団と遭遇した場所

- 麻酔無しで治療する医者

- 一家が出港する港

「リアリティのダンス」のDVD(Amazon)

関連作品

「リアリティのダンス」の原作本(Amazon)

https://amzn.to/3W6qH8j アレクサンドロ・ホドロフスキー「リアリティのダンス」

アレハンドロ・ホドロフスキー監督作品のDVD(Amazon)

https://amzn.to/3zFVKQG 「エル・トポ 」(1969年)- 監督・脚本・音楽・出演

https://amzn.to/3S7iVtC 「ホーリー・マウンテン」(1973年) - 監督・脚本・音楽・出演

https://amzn.to/3zLbWjK 「サンタ・サングレ/聖なる血」- (1989年) 監督・脚本

https://amzn.to/4cIGXDt 「エンドレス・ポエトリー」(2016年)- 監督・脚本・原作

未完のSF大作「Dune」を巡るドキュメンタリー(Amazon)

https://amzn.to/4689kZg 「ホドロフスキーのDUNE」(2015年)

https://amzn.to/3SbUQlk 「アメリ」(2001年)

https://amzn.to/3Scuekp 「ドニー・ダーコ」(2001年)

https://amzn.to/3xZO37z 「クジラの島の少女」(2002年)

https://amzn.to/3SaoEPf 「アダプテーション」(2002年)

https://amzn.to/3SbpoUr 「パンズ・ラビリンス」(2006年)

https://amzn.to/3zIcS8H 「スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団」(2010年)

https://amzn.to/3W5WMgC 「ミッドナイト・イン・パリ」(2011年)

https://amzn.to/3zLcSEL 「テイク・シェルター」(2011年)

https://amzn.to/3W3DDvL 「彼女はパートタイムトラベラー」(2012年)

https://amzn.to/3LopMeB 「エレクトリック・チルドレン」(2012年)

https://amzn.to/3LrIKkw 「ハッシュパピー バスタブ島の少女」(2012年)

「ザ・ワン・アイ・ラブ」(2014年):輸入盤、Region1、日本語なし

https://amzn.to/3zLdaLR 「マジカル・ガール」(2015年)

https://amzn.to/4d1A4wJ 「ミッドナイト・スペシャル」(2016年)

https://amzn.to/3Ly9OhL 「シェイプ・オブ・ウォーター」(2017年)

https://amzn.to/4cO4dQz 「フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法」(2017年)